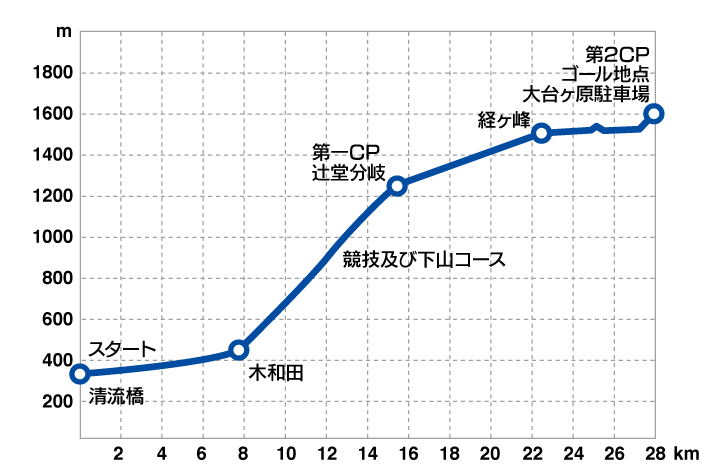

富士山五合目までのルートの一つ、「富士スバルライン」を舞台に開催される「Mt.富士ヒルクライム」

参加者8000人以上という日本最大規模のヒルクライムで、エントリーが約2時間で埋まってしまう超人気イベントですが、今年はスタッフ田中がお客様と共に初参戦してきました!

レースの4週間前にMTBで転倒し、左足首に全治6-8週間の靭帯損傷(重度の捻挫)を負ってしまった私ですが、果たしてその結果は・・・?

レース前のトレーニング、レースレポートなどをお届けします!

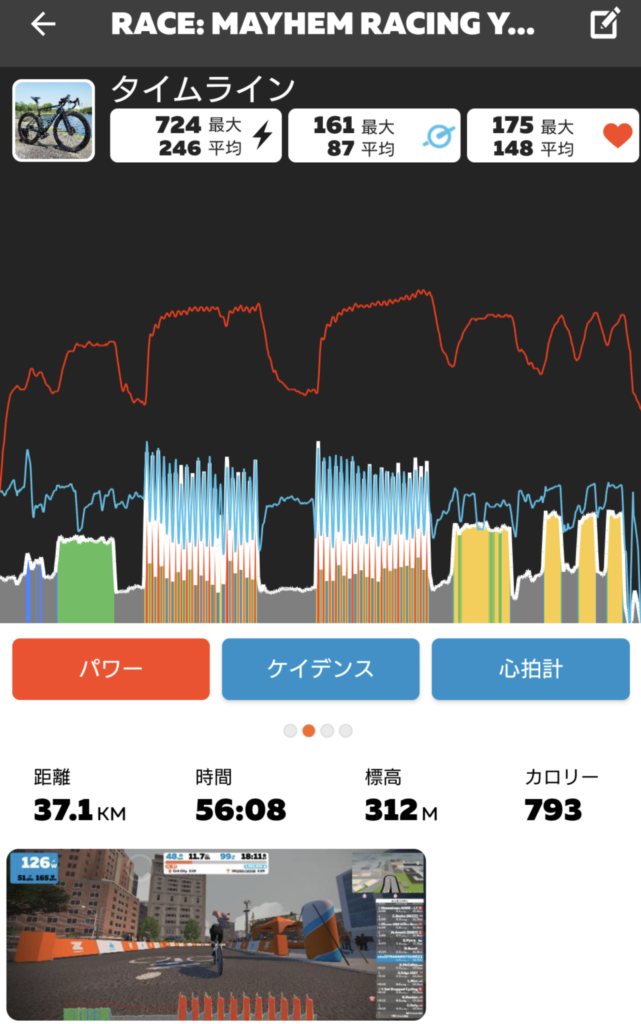

怪我する前の当初の目標はプラチナリング獲得(60分切り)でした。その達成に向けてハードなトレーニングを重ねるはずだったのですが、先述のとおりまともに乗る事すら出来ない状態となってしまい、3週間弱の完全休養を取る事に。本来ならば回復を優先してもっと長期間休むべきではあるのですが、担当医師に相談したところ、どうしても出ると言うならガチガチにテーピングすれば走れないこともないかもしれない、と言われたのでテーピングしてレース10日前にリハビリを開始。ビンディングを外す動作、ダンシングなどで痛みが出る状態でしたが、ペダルの固定力を最弱にすることで痛みはかなりマシになりました。

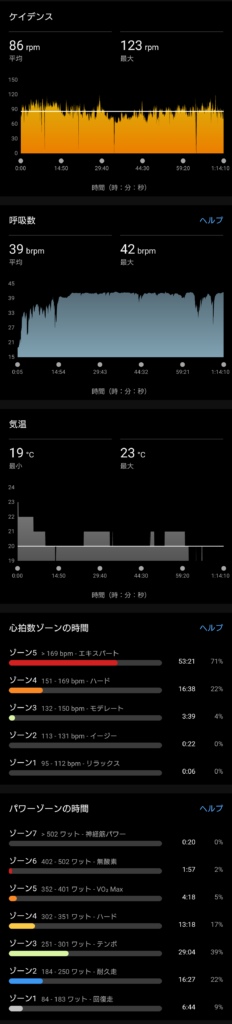

8回のリハビリローラーでTSS180と、3日分にも満たない内容のトレーニングしか出来ず、内容も一番キツいもので「90%弱強度の20分走」ぐらいしか出来ませんでした。仕事が忙しい時期と重なったこともあり、足を使わず出来るトレーニングがあるもののそれもほぼやる気になれず、こんな状態で出る意味があるのか、ゴールドすら難しいのではないかと、半分自暴自棄でした。禁酒も減量もせず、モチベーションはかなり低いまま、レース前日を迎えてしまいました。

前日は7時出発、渋滞に引っかかりながら13時前に現地入り。

富士吉田市の名物「吉田うどん」の大盛りを昼食にいただきました。噛み応えのある極太麺は、なかなかインパクトのある美味しさでしたよ。

その後、富士急ハイランドの駐車場からシャトルバスにてスタート地点の富士北麓公園へ移動。受付を済ませ、山頂行きの荷物を預けます。前日に荷物を預けなければいけないので、事前準備はしっかりと。取引先メーカーさんなどのブースがシマノ鈴鹿ロードレース同等かそれ以上の規模で展開されており、普段お目にかかれないメーカーの製品なども実際に見ることができます。このような機会は貴重なので、これだけでも行く価値はあると思います。

雨が降り出す直前に退散し、いつも利用するホテルのある御殿場で17時前に早めの夕食。御殿場に来た時には、必ず1食以上はここで食べている安定のお寿司屋さんへ。誘惑に負けそうになりながら、流石に前日は禁酒しました(笑)

18時過ぎにはホテルにチェックイン。ゆっくりと当日の準備をしたり、大浴場でお風呂に入ったり、テーピングを巻き直したりして21時には就寝・・・したのですが、30分ほどでスッキリ目覚めてしまいその後も全然眠くならず。1時半頃に再度寝付くことが出来て、予定通りの3時に起床。

朝食は菓子パン、総菜パンで約1500kcal、ボトルコーヒー1本。富士ヒル受付の際にいただいたサプリ2種(アミノサウルス、MCTオイル)もついでに摂取。トイレに籠るも、2日前から便秘。生活リズムがいつもと違うと、睡眠も排便もガタガタになるのはいつものパターンですが今回もダメでした。

そんな、頭も体もスッキリしないまま4時に出発して現地へ。道中は視界が10m先までしかないほどの濃霧でした。第3グループのスタートは6:40~7:10なので、2時間の余裕を持って到着しました。どんよりとした雲が富士山周辺にかかっており、今にも降りだしそうな空。路面はウェット。駐車場の気温は体感10度ぐらいしかなく、落車などリスクを考えると出走しないという選択も当然のようにありました。このまま走らず観光して帰るパターンが頭をよぎるくらいには寒くて路面も悪かったのですが、お客様が出る方向に傾いたので、とりあえず出ることにしました。

スタート地点までは2km弱の下りで、道中ではウォームアップどころか冷えました(防寒着はすでに山頂なので)。6時には整列、その場で足踏みしたりして心拍数を上げてみましたが、110bpm程度が最大で、すぐに下がりました。お客様と一緒に、とりあえずゴールド狙いのトレインっぽい方の近くに位置取りしました。この4週間、トレーニングと言えるようなトレーニングをしていないので、どこまでの強度で走れるのか全くの未知数ですが、行けるところまでは行ってみようかなと。

主催者選抜男子、同女子、第3スタートの順にスタートします。第3スタートの中でもさらに8分割され、3分刻みで出走していきますが、自分は第3スタートの中の3番目の組でした。

お客様やレース会場で会う知り合いや友人などと談笑している内にスタートの合図。主催者選抜以外は順位が最後まで分からないネットタイム方式で、スタート地点から少し登ってスバルラインに合流、そのちょっと先(料金所よりはかなり前)が正式な計測スタートライン。ゆっくり安全第一で移動、本スタートの計測ライン前から一気にペースが上がります。この時点では不安しかないので、まあ無難に集団について行こうかなぁぐらいの気持ちでした。

スタートして登り始めましたが、序盤はかなり緩いなと感じるペース。料金所付近からガンガン周りがペースを上げるので、自分も調子よく前方へ上がっていきました。

スタートから2-3km付近、おそらく30人以上?の集団で走ってましたが、かなり余裕があったため1kmほど先頭に出てみました。全然踏んでいないつもりですが、後ろが離れました。上げすぎたかな?と一旦緩めて後ろを待ちます。

その後、4-5km付近で再び先頭に出ましたが、気持ちよく走れるぐらいのペース(270-300w)で走っていたところ、先頭集団が100m以上後方でした。今になって思い返すと、どうやらゴールド(65分以内)のギリギリを目指すぐらいの方が多い集団だったようです。そのまま10km手前まで4kmほど独走していたのですが、流石に最後まで独走は現実的でないと考え、前方から落ちてくる2人の後ろで休み、心拍を下げて先頭集団が追い付いて来るのを待ちました。

10.5km付近で集団と合流、以降しばらくは10~15番手ぐらいで休ませてもらい、ローテが回って来るか先頭が遅いと感じたら前に出て1~2分ほど先頭を引いて、3-6番手に戻るの繰り返し。集団を千切らない程度にペースを上げて、全体のタイム短縮を狙いました。

残り2km、60分の時点で64分以内はほぼ確定。最終的に先頭集団は10人~15人程度?(6番手以降に入ってないので正確な人数は不明)

最後の平坦区間は3番手で突入し、先頭が45km/hまで上げたので、そこもローテしてガンガンペースを上げる。トンネルを抜けたラストの300mぐらいの登りではもうゴールドが確定していたので気が抜けて、後ろから何名かに抜かれても全く競わずにゴール。タイムは63分41秒でした。こんな体の状態ながら3割以上は組の先頭を走り、そこそこ余裕を持ってゴールドを獲れたのは上出来ですかね。

先頭集団で共にゴールした方と健闘を称え合い、ゴールして来られるお客様たちと記念撮影!

下手したら自分よりも絶不調から華麗な復活を遂げ、シルバーを獲得したO様

モチベーションゼロ(笑)ながら、サラッとシルバーなS様

今回は、写真を撮りたかったので、初めてスマホを持ってヒルクライムレースを走りました。前日の荷物にカメラなどを入れておくか、当日持って走る必要がありますので、山頂で写真や動画撮影したい方はご注意くださいね。

下山が始まるまで山頂でしばらく談笑、冬ウェアに着替えて下山。下山の装備は、やりすぎなぐらいでちょうど良いと思います。冬用インナー、ジャケット、-10°レベルのグローブで上半身は問題なし。でもネックウォーマーやフェイスカバーもあるとなお良かったです。シューズカバーは用意していませんでしたが、下山中、少し足先がかじかむぐらいだったので、来年は持って行こうと思いました。

下山後、富士北麓公園に戻り完走証とフィニッシャーリングを受け取ります。

手元のGARMIN計測ではゴールドでしたが、正式なタイムを見るまでは少し半信半疑でしたね。お客様も無事シルバーリングを獲得されました!

リザルトはレース2日後に公開され、私は結局、30~34歳の年代別9位(692人完走)で、ギリギリのシングルでした!

来年こそは万全な体調、モチベーション最高潮で、確実にプラチナリング(60分以内)の獲得を目指します。

応援して頂いたみなさま、ありがとうございました!

今後しばらくは足首が完治するまで、トレーニングはお休みします。(多分太ります)

~レース後~

レース後は御殿場に戻り、シャワーしてから御殿場の町へ繰り出しました(笑)

イタリアン(ゴルゴンゾーラのペンネ)

洋菓子(タルト、ケーキ、プリン)

ちょっとお昼寝してから外に出ると虹

夜は御殿場ビールのビアホールで飲み放題~ホテルで遅くまで二次会(写真なし)

翌朝はとらや工房(ようかんで有名なとらや)でぜんざい

初のさわやかで げんこつハンバーグ

帰り道もサービスエリアで色々と食べまくり(レース前も大して節制していないくせに)豪遊してしまいました。

せっかく遠征したので、グルメも楽しまないと損ですよね!!

~機材~

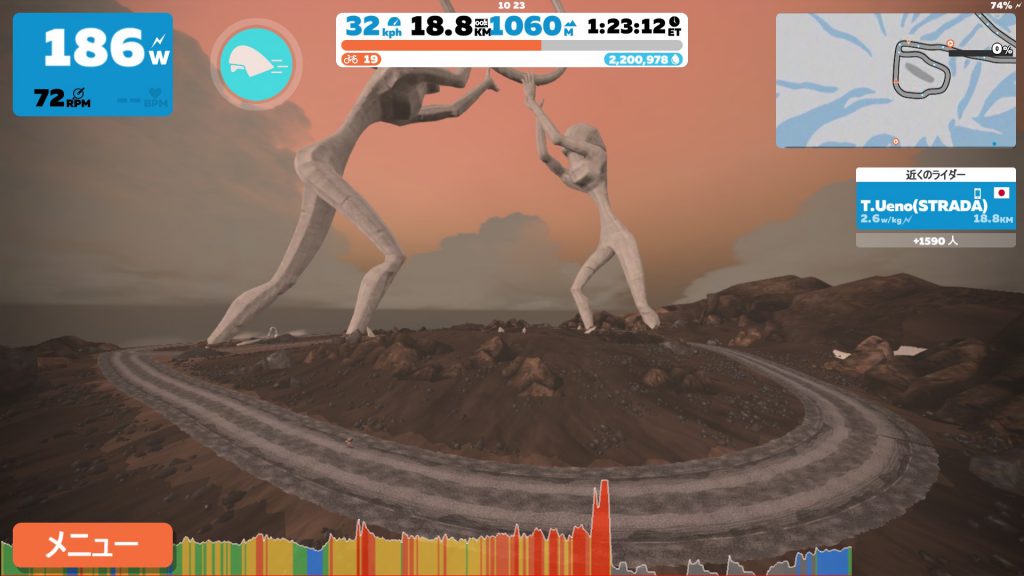

フレーム:FACTOR OSTRO VAM 2.0(軽量でありながら超エアロ)

ホイール:CADEX 50 ULTRA(緩斜面でのエアロと重量バランスの最適解)

タイヤ:VEROFLEX RECORD TLR 25c(転がり2位、重量ダントツ1位の超決戦タイヤ)

・DT SWISSチューブレスバルブ(純正より短く、バルブナットがエアロ形状)

・Ceramicspeed OSPW RS Alpha Disc(耐久性、変速性能に全く不安がなく、駆動抵抗を確実に減少)

・OVER FAST スルーアクスル(重量は 純正品の半分、前後で脅威の31g)

・CADEX BOOST サドル、DURA-ACE R9270シリーズ、4iiii precision 3(左)、GALFER ローター 160/140

ボルト類は大半をチタンとアルミに入れ替え。サイコン込み実測6.92kg

今回のテーマは「最高のエアロをなるべく軽量に」

ハイリスク・ハイリターンなタイヤ「VEROFLEX RECORD TLR 25c」をチョイス。フックレス対応タイヤの中で最軽量(175g)、転がり2位、グリップも最高峰で、パンクリスクを許容できるならばヒルクライムでの最適解だと考え導入しましたが走りの軽さに驚きました。パンクもなく、意外と不安なく下山もこなせましたが、常用には不向きでしょう。

4月に発表されたばかりのCeramicspeed OSPW RS Alpha Discは歯先の素材変更で先代より静音性が向上。実感はしにくいですが形状からしてエアロも先代より向上していると思います。

OVER FASTの超軽量カーボンスルーアクスルは半分自己満ですが、30g以上の軽量化(34,100円)ができます!

先頭を3割以上走っていても平均260w(PWR 4.0w/kg)でゴールドを達成できた背景には、機材で大きなアドバンテージがあったと言えるでしょう。

富士ヒルやその他ヒルクライムでのタイム短縮を狙うご相談は、お気軽にスタッフ田中まで!

コースプロファイル、脚力などから、ベストな機材をご提案させていただきます!